| 首页 | 党政动态 | 山丹概况 |

| 政务公开 | 办事服务 | 效能监督 |

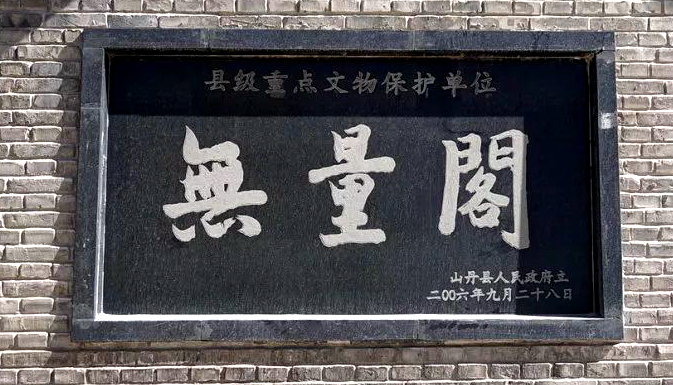

【探秘古韵山丹】山丹无量阁:一座阁楼 一脉乡愁 千年守望

在山丹县城的悠悠岁月里,无量阁静静矗立,宛如一位饱经沧桑的长者,见证着这座小城的风云变幻。它不只是一座古建筑,更是一部生动的史书,每一寸砖石、每一道梁枋,都镌刻着往昔的故事,在历史的洪流中诉说着岁月的变迁与传承。

无量阁是山丹县城内仅存的一座较完整的古建筑,矗立在正北城墙之上,已成为山丹县城内的一座地标性古迹建筑。无量阁进深一间9米,面阔三间15米,占地面积135平方米,周围有廊柱十八根,金柱十二根,各廊柱上有斗拱,柱上有牙阙。早期顶部一字横脊,脊中间有塔式楼阁和一对火焰,两首有兽吻、尾。四条垂脊,有脊兽,四角飞檐,单檐有昂,歇山顶,山间有团花。屋顶铺砌青板瓦和筒瓦并滴水。

(1949年的无量阁)

该建筑始建于明代,为明代山丹卫城北城门的敌楼(箭楼)。《甘镇志·建置寺·公署》记载:“山丹卫一里二百六十步。洪武二十四年指挥庄的展筑,共七里二百九步,高二丈八尺,厚三丈五尺。东南西三门,箭楼七,逻铺二十八,池深九尺,阔二丈五尺,关厢连亘南城,周阔有差。”“城”其主要作用就是军事防御,因而在城墙上必须有军事防御设施,城墙墙体上建有“箭楼”或城门楼,墙体外围深挖护城壕。无量阁就是明代洪武二十四年建城时筑造的七个箭楼中的主要敌楼之一。

许多第一次来山丹的人,看到歇山单檐的无量阁,都以为它是山丹城的中心,非也。无量阁所在的位置是在原先明代建造的山丹城的北垣正中的墩台上,墩台上下两级,呈三级台状,二层有对称马道。建筑坐北面南,阁面阔三间,深一间。城墙北侧约10米外是8米宽3米深的护城河(又名池河),伴城墙四周。

《山丹志》中关于无量阁的记载是这样的:位于县城北垣正中的墩台上。始建于明代,清乾隆二十五年(1760年)重修。1954年地震后倾斜,维修粉刷。歇山单椽,四周围廊,面阔三间,进深一间,廊柱正、背面各6根,两侧除角柱又3根。

历史的车轮滚滚向前,无量阁的命运亦随时代跌宕。1954年,一场突如其来的地震让这座古楼轰然倒塌,仅余残垣断壁。面对天灾,无量阁并未任其湮灭于尘埃,而是迅速被修复。此次重建虽因技术条件有限,未能完全复原原貌,却赋予了无量阁新的身份——从军事设施转型为文化象征,并正式定名“无量阁”。然而,上世纪九十年代的民间集资修缮因缺乏专业性,导致木梁腐朽、结构不稳,古楼再度面临倾覆危机。

20世纪90年代,随着文化遗产保护意识的觉醒,无量阁的修复被提上日程。工匠们遵循“修旧如旧”原则,采用传统榫卯工艺与天然矿物颜料,力求复原明代建筑的原始风貌。这一过程不仅是对建筑的物理修复,更是对河西走廊古建技艺的活态传承。

如今,修复后的无量阁焕然一新,再次成为山丹县城的璀璨明珠。它古朴典雅的风姿吸引四方游客,游子们归来,站在无量阁前,儿时的记忆如潮水般涌来。那熟悉的飞檐、斑驳的墙壁,都能让他们找回曾经的自己。无量阁与周边现代化建筑相映成趣,构成独特城市画卷。它不仅是历史文化见证者,更是故乡情感的承载地,凝聚着游子们的乡愁,为山丹增添厚重文化底蕴。

无量阁的历史变迁,是一部文化传承与坚守的传奇,更是游子们乡愁的寄托。从辉煌初建到历经磨难,再到重焕生机,它始终与山丹人民、与游子们紧密相连。未来日子里,无量阁将继续承载岁月记忆,在保护与传承中,向世人讲述更多关于山丹、关于历史的动人故事,更会牵系着游子们心底那永不断裂的一脉乡愁,成为永恒的文化瑰宝,照亮小城前行道路,让古老文化在新时代绽放更绚烂光彩,让乡愁在岁月中得以安放。(山丹融媒)