山丹:黄参产销两旺 “金色产业”富农家

金秋的河西走廊,不只是胡杨的金色盛宴,更是土地对辛勤耕耘的深沉回响。在山丹县李桥乡的广袤田野间,机械轰鸣奏响了丰收的序曲,村民们躬身其间,采挖出的每一根金黄饱满的黄参,都不仅是一份辛劳的回报,更是本土特色产业实现惊人“跃迁”的鲜活证明。

“今年的产量相对来说,比去年的参还是很好的,今年5000亩地基本上要产到300多万斤。”山丹黄参产业园董事长白恒鑫捧起新采的黄参,喜悦中带着一份笃定,“今年雨水好,参长势好、也很饱满,参的状态、口感等各方面也很足。”

这份笃定,源于产业发展模式的根本性转变。过去,山丹黄参作为地方“土特产”,虽有名气,却始终难以走出“小、散、弱”的困境。如今,通过建设标准化产业园,统一品种、统一种植标准、统一技术指导,曾经的“田埂农业”正稳步迈向“数据农业”。土壤墒情监测、水肥一体化技术等现代农业科技的引入,让“靠天吃饭”成为历史,为今年的丰产丰收奠定了坚实基础。

丰收的喜悦,最终要靠市场的认可来实现价值。今年的山丹黄参,迎来了销售渠道的历史性突破。

“产品目前已经进入到盒马鲜生、山姆会员商店,一些餐饮渠道,包括上海、成都、北京,初步进入试用、试销阶段,销售正在逐步推广。”白恒鑫介绍道。这一转变,标志着山丹黄参完成了从初级农产品到高品质商品的“惊险一跃”。

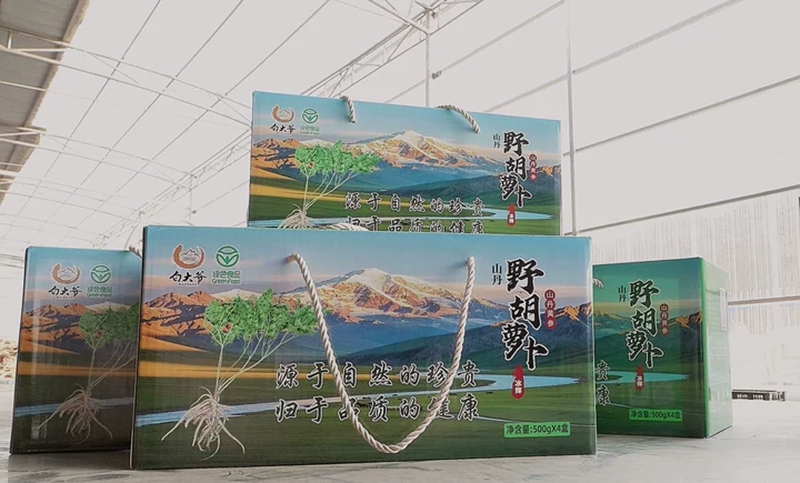

为了匹配不同渠道的需求,产业园建设了标准化的加工车间。经过清洗、分拣、包装等多道工序,山丹黄参被赋予了全新的形态:精美礼盒瞄准节日消费与高端客户,经济实惠的餐饮装则服务于连锁餐厅的后厨。这种基于市场细分的产品策略,极大地拓展了产业的想象空间。

产业发展的终极目的,是惠及民众。山丹黄参产业的蓬勃发展,最温暖的注脚写在每一位参与其中的村民脸上。

在采挖现场,黄参捡拾组负责人梁玉安告诉记者:“每天200多人捡拾,估计11月底完工,每人每天160元工资。”

更值得一提的是,这项产业为当地无法从事重体力劳动的群体打开了增收之门。“日常200多人的用工,很多是六七十岁的乡亲。”白恒鑫说,“在这里从事分拣、包装等相对轻松的工作,他们不仅能获得每天一百多元的劳务收入,更重要的是,找到了被需要、有价值的感觉,实现了‘家门口’的就业。”

从分散种植到集约管理,从初级农产品到精细化商品,从局限于本地到行销全国——山丹黄参完成了一场深刻的产业变革。这条“金色”产业链,不仅串联起种植、加工、销售的各个环节,更串联起了村民们的致富希望与乡村的未来图景。

随着产业链的持续完善与市场口碑的不断积累,山丹这片土地上的“金色”产业,正以其扎实的步伐,为西北地区的乡村振兴战略,贡献着一个可供借鉴的鲜活答案。