牛气冲天——中国牛文化百馆联展(三)《太牢牛耳•寅篇》

陷泥蹶块,常在草野。人不惭愧,利满天下。皮角见用,肩尻莫保。或穿缄滕,或实俎豆。由是观之,物无逾者。

——柳宗元《牛赋》

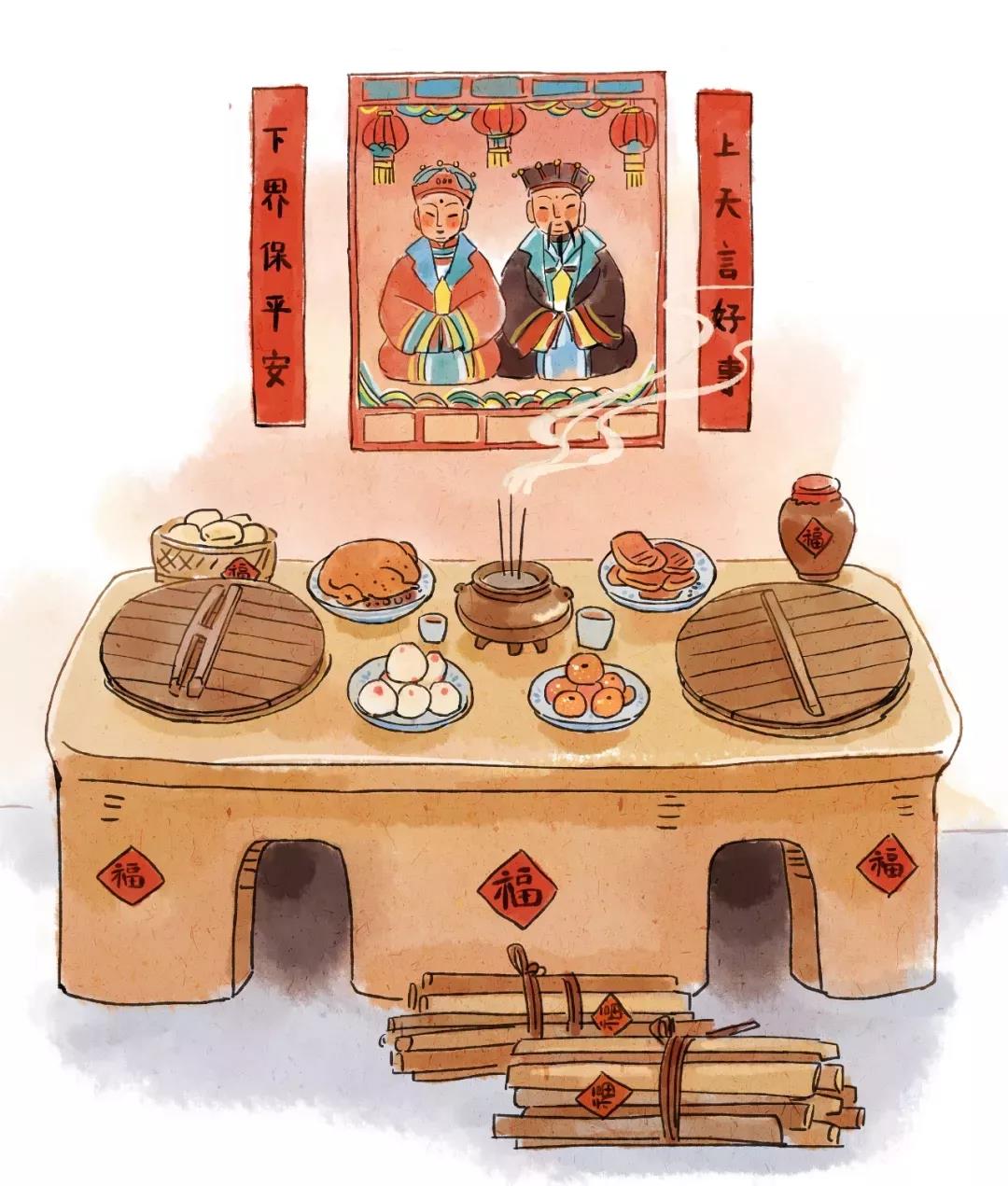

小年到 纳福瑞

小年,并非专指一个日子,由于各地风俗差异,被称为“小年”的日子也不尽相同。小年期间主要的民俗活动有扫尘、祭灶、写春联等。

小年在各地有不同的概念和日期,北方地区是腊月二十三,也就是今日,南方大部分地区是腊月二十四,其中苏浙沪地区则将“腊月廿四”和“除夕前一夜”都称为小年。

小年祭灶,以保佑来年衣食无忧、生活富足。人们相信,灶王爷会在小年这一天回归天庭,将人们这一年的生活百态都看在眼里,并且如实上报给上天众神。所以祭灶,实际上是各家欢送灶神上天的一种习俗,也成为代表一家人幸福生活的象征。由祭灶延伸出来的习俗叫做吃灶糖,俗话说:二十三,糖瓜粘,灶君要上天。糖瓜,就是灶糖,主要以麦芽、小米熬制而成,冬天放在屋外,糖瓜凝固的坚硬无比,之后遇热融化,变得黏软甜腻。传说,给灶王爷吃过,能够让灶神说吉言,让他上天言好事,下凡降吉祥。

小年,是除夕到来之前,所演奏的欢乐序曲。也是一年到头来,又一段光阴终结的尾声。

借着小年的祥瑞之气,山丹县博物馆特为大家带来系列展览第三篇《太牢牛耳•寅篇》,祝大家小年吉祥!

尊”是古代祭祀时使用的重要礼器,在古代,祭祀所使用的礼器都受到特别的尊重,因此“尊”字又引申出“尊重”的意义。后世文字中的尊,成为汉语中常用的文字,如尊敬、尊贵、令尊、尊姓大名等。

商周时期,尊是贵族祭祀所使用的必不可少的礼器,因为牛尊贵的身份,以牛的造型为献酒的“尊”,更彰显对祭祀活动的敬意,因而牛尊成为商周时期最为尊贵的礼器。

“滇”是中国西南边疆古代建立的古王国,起始于中原的春秋战国时期。滇人最重要的肉食来源是一种长着一双大角,颈上有肉隆起的“封牛”。贮贝器是古滇国特有的青铜器具,其上刻画的牧畜图、圆雕牧牛场面反映出滇人的生活状态,和对牛的特殊感情。

云南省博物馆展出的牛虎铜案

在我国西南少数地区,人们因灾祸或大事需要向神灵献祭,以牛头高悬于村口或庙宇,就是祈愿扭转运势的一种世俗形式,久而久之形成特有的习俗,将古老的文化传继至今。

中国传统历法中的天干地支,将牛列为地支中的丑,牛是中国的十二生肖之一,排名第二。是生肖序列里最为和善的动物,每逢订婚征聘,生肖属牛者往往召人爱见,可见牛在群众生活中的亲和力。

湖北云梦睡虎地出土春秋时期竹简记载有: "子,鼠也, 盗者兑口希须…… 丑,牛也,盗者大鼻长颈…… "。东汉王充《论衡》也有记载。《物势》篇载:"子,鼠也。酉,鸡也。卯,兔也…… 亥,豕也。未,羊也。丑,牛也……

牛是人类崇拜的动物之一,人们相信牛拥有无穷的力量,赋予牛无上崇高的地位。牛的图腾崇拜,源于牛有健壮庞大的体魄,和吃苦耐劳的精神。华夏是一个大家庭,远古时候的傣族先民在探索人类自生起源问题时把牛视为人类的始祖。

壮族世代以稻作农业为主的,牛作为重要的役畜,人们对耕牛有着深切的情感。牛是他们信仰和崇拜的动物,部分壮族群众忌讳宰牛、吃牛肉。壮族每年春节举行舞“春牛”,农历四月初八过牛魂节,祈求六畜兴旺,农业丰收,生活富裕。

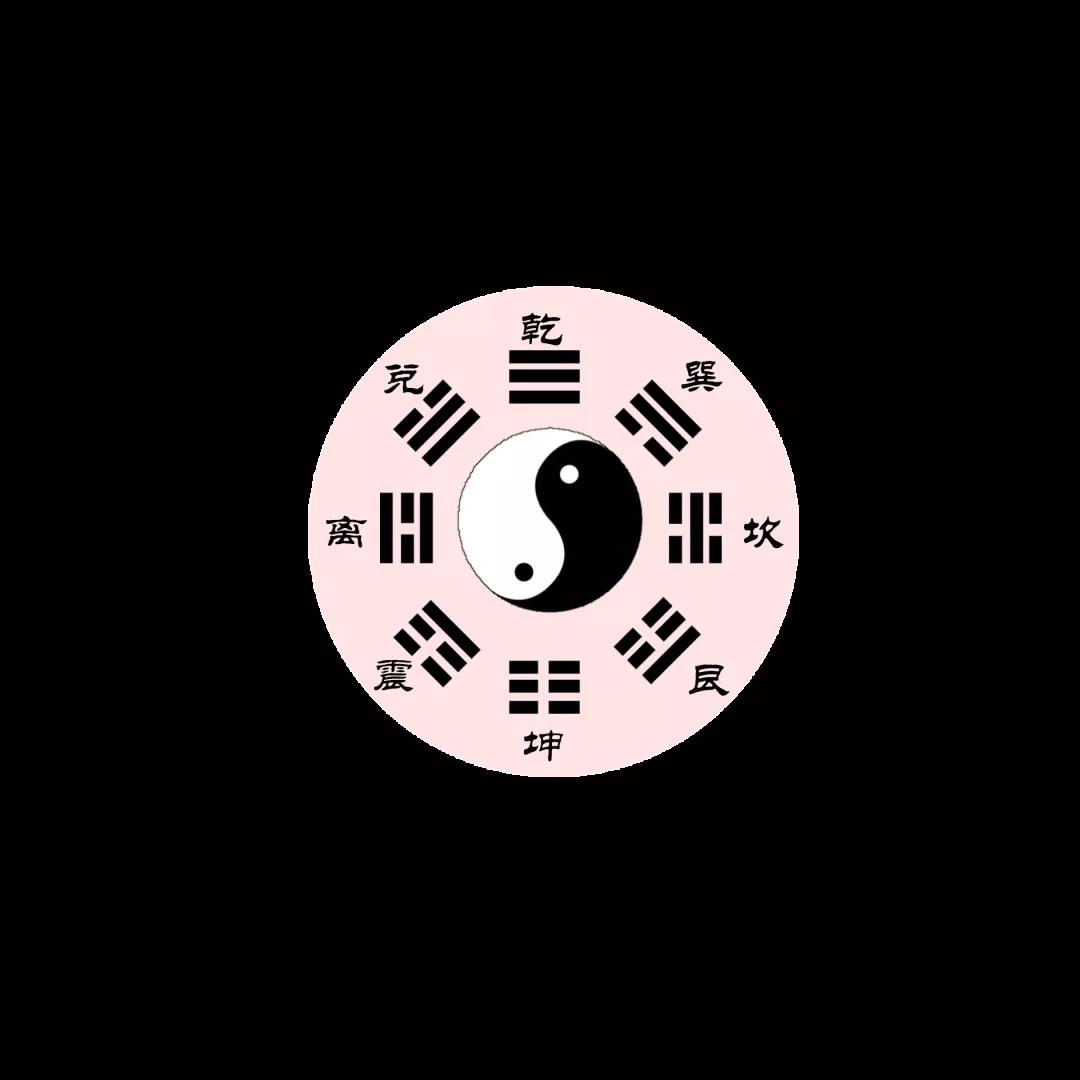

牛是农耕文化的主角,是异于人类的英雄,是农耕社会的王者。古人赋予牛以神性,认为牛拥有“五行”中土和水的属性,是风调雨顺、国泰民安的象征。

开元铁牛、亦称唐代铁牛,位于永济市城西十五公里,蒲州城西的黄河古道两岸,各四尊。八尊大铁牛,各长3米多,最重的一头45000公斤。

在中国古代传说故事中,终生耕田犁地、开垦荒原的牛,又是盗取天仓谷种,下凡拯救黎民百姓的社稷神,天帝惩罚牛世代受劳作之苦,为人类所驱役宰杀。

子去丑来腾锦绣,鼠归牛到竞辉煌!

山 丹 县 博 物 馆

展 览 预 告

展览主题:牛转乾坤——辛丑(牛年)新春生肖文物联展

展出时间:2021年2月4日——2021年3月5日

展出地点:山丹县博物馆馆内

展出形式:以图版展示为主,观众免费参观

参观须知:游客需进行实名制登记,科学佩戴口罩,主动配合测体温、扫健康码或疫情防控行程卡,山丹县博物馆期待您的到来!

主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室

地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com

陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003